DMR-BRX6000の修理が簡単にできるとは思っていなかったので代替え機として購入したDMR-2X603。

機能的にはDMR-BRX6000とほぼ同等、AI活用で少し便利になったところ、リモコンの使いにくさなどで少し不便になったところなどの得失があるのだが最大の欠点は暗騒音の大きさ。設置場所がメインのオーディオ棚の最下段なのでかなり耳障りな音である。こいつは24時間ずっと稼働しているので始末が悪い。

音源は内蔵HDDの回転音かと思ったが、よく調べてみると背面にある冷却ファン起因の気柱共鳴音+風切り音のようである。内部の熱を外に吐き出すファンなので蓋をするわけにもいかないのでサイレンサーを作ってみることにした。

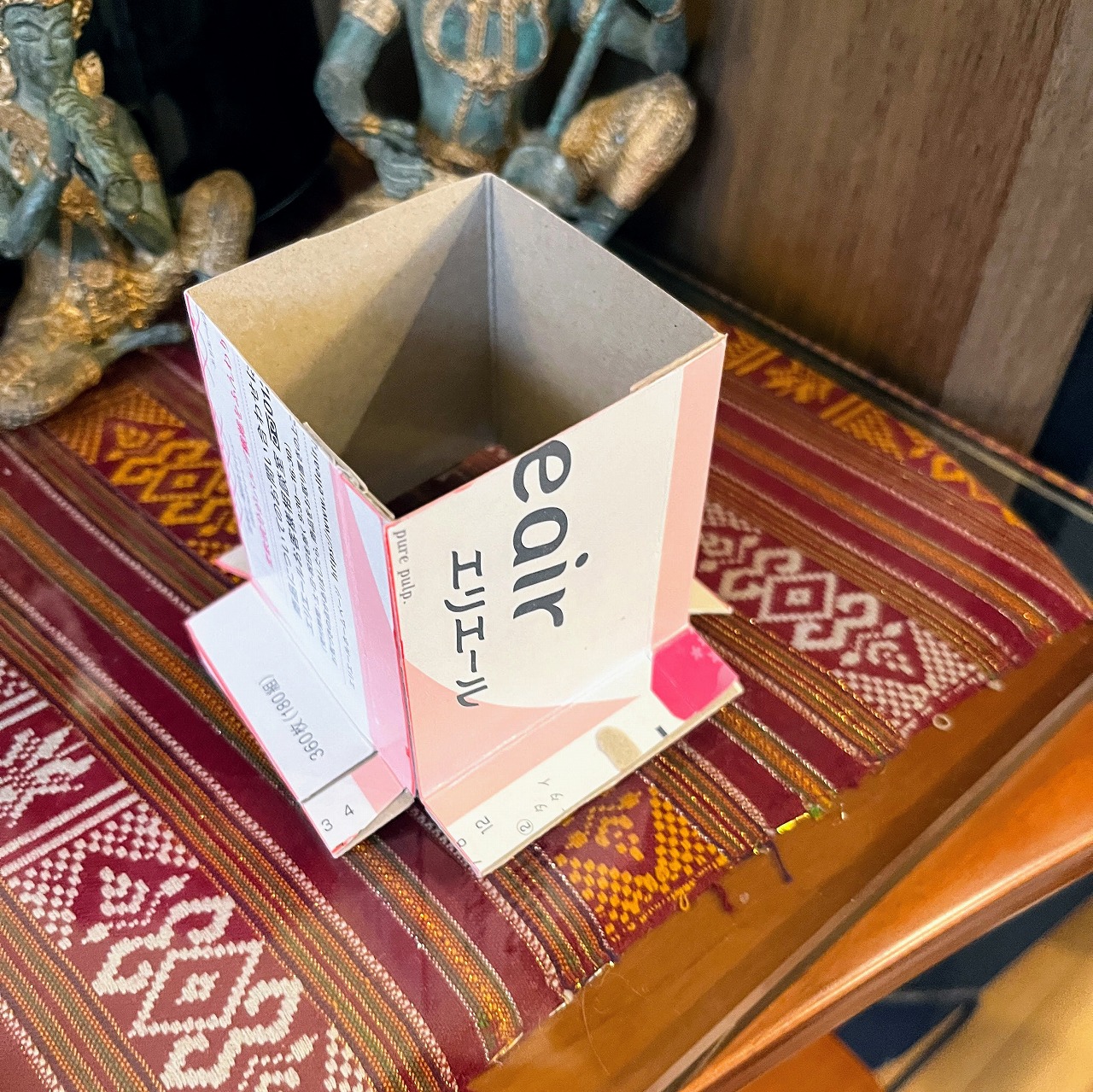

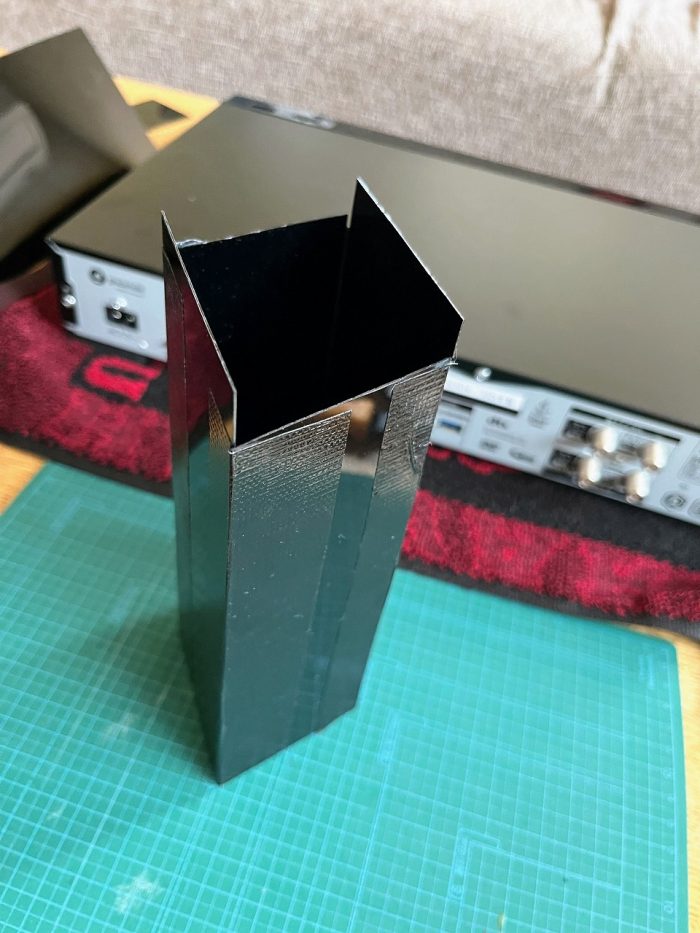

使い終わったティッシュペーパーの箱の高さがDMR-2X603とほぼ同じの6cmであったので、カッターナイフと両面テープでこんなのを作ってみた。

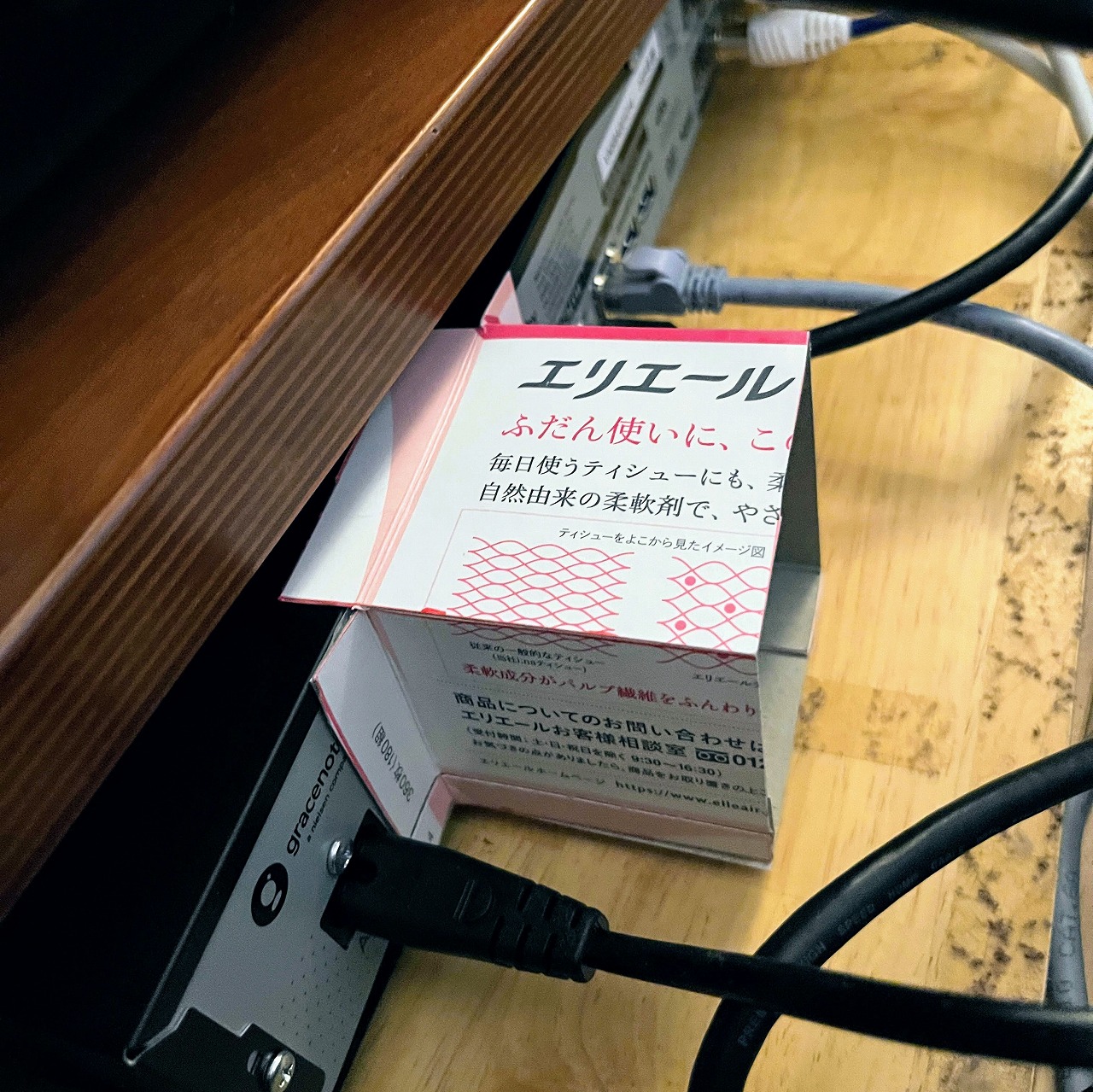

これを背面に付けてみる。

いささか見栄えは悪いのだが、この『エリエールサイレンサー』、それなりの効果がある。とはいえこのままというのもみすぼらしいのでもう少し見映えの良いものを作ってみようかと思っている、ポート長で効果も変わるだろうし・・・と思っていたのが昨日のこと。昨晩寝床で色々考えた。

『見る前に跳べ』が信条なのでサイレンサーのチューニングを早速やることにした。チューニングに合わせてサイレンサー自体の強度や安全性も高めたい。

昨日なにも考えずに作ったサイレンサーのダクト長は約60mm。何段階も試作と測定をするのは大変なので思い切って170mmのダクトをブルボンロアンヌの箱で試作した、『ロアンヌサイレンザー』だ。『エリエールサイレンサー』よりも一回り大きく作ったので『エリエールサイレンサー』に被せて実験ができる。

測定にはiPadを使う。『Kannon』という有料のアプリを入れてあったのだが、先日のiPad miniの入れ替え騒動の時にどこかに行ってしまった。App Storeを見てみるがなかったので無料アプリを試してみることにした。

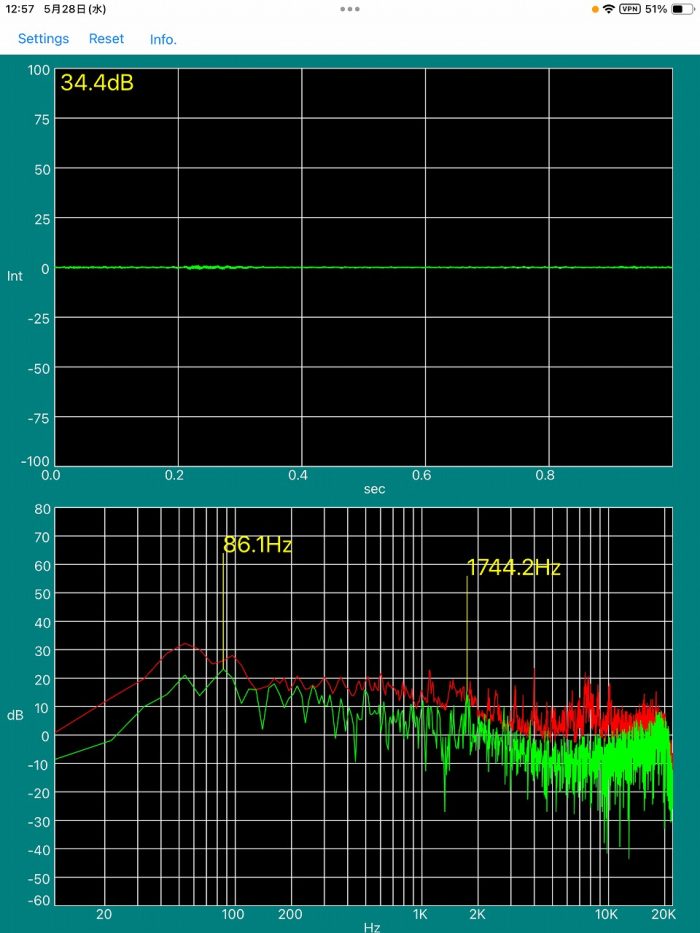

まず『FETWave』を使ってみるとこんな感じ。

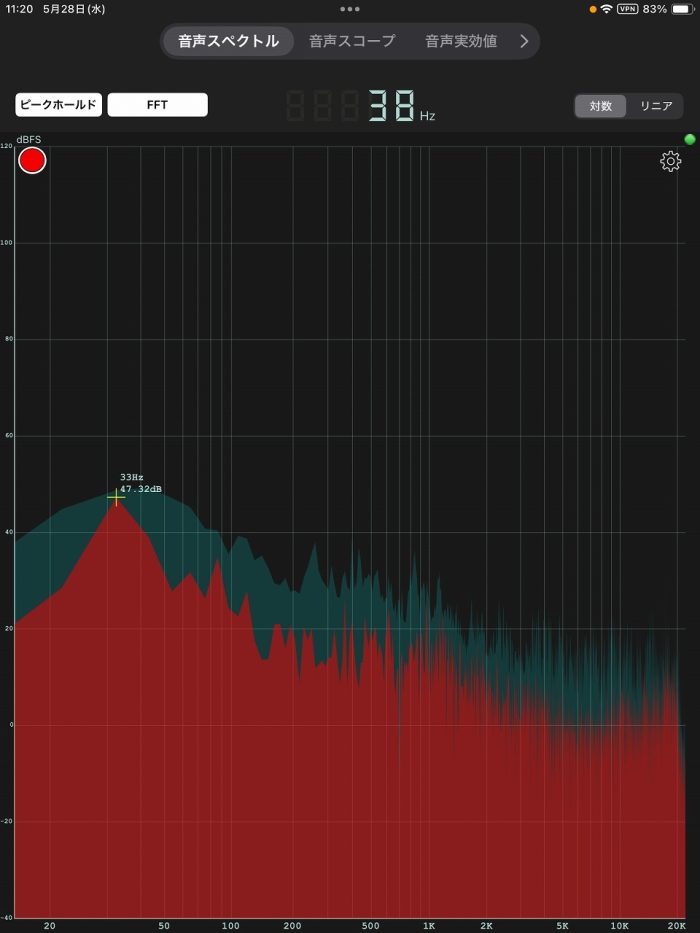

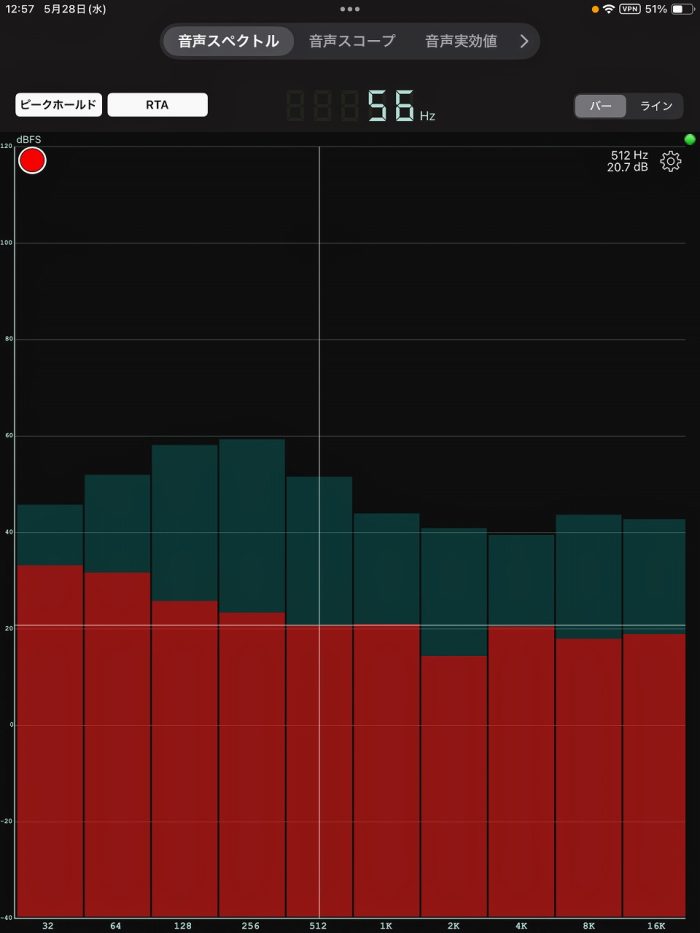

う~ん、今一つ使いにくいので『Sonic Tools』を使ってみる。

またはこんな感じ。

赤い棒のがその瞬間でグレーがピークホールド値だ。これでいこう。

iPadの位置をレコーダーの正面、横、斜め後ろ、そしてダクト出口にして測定をしてみる。暗騒音が高いので色んな周波数域でピークやディップが出るのだが、128Hzまたは256Hz辺りのピークがレコーダーが発する耳障りな騒音のようだ。

↑ サイレンサー無し正面

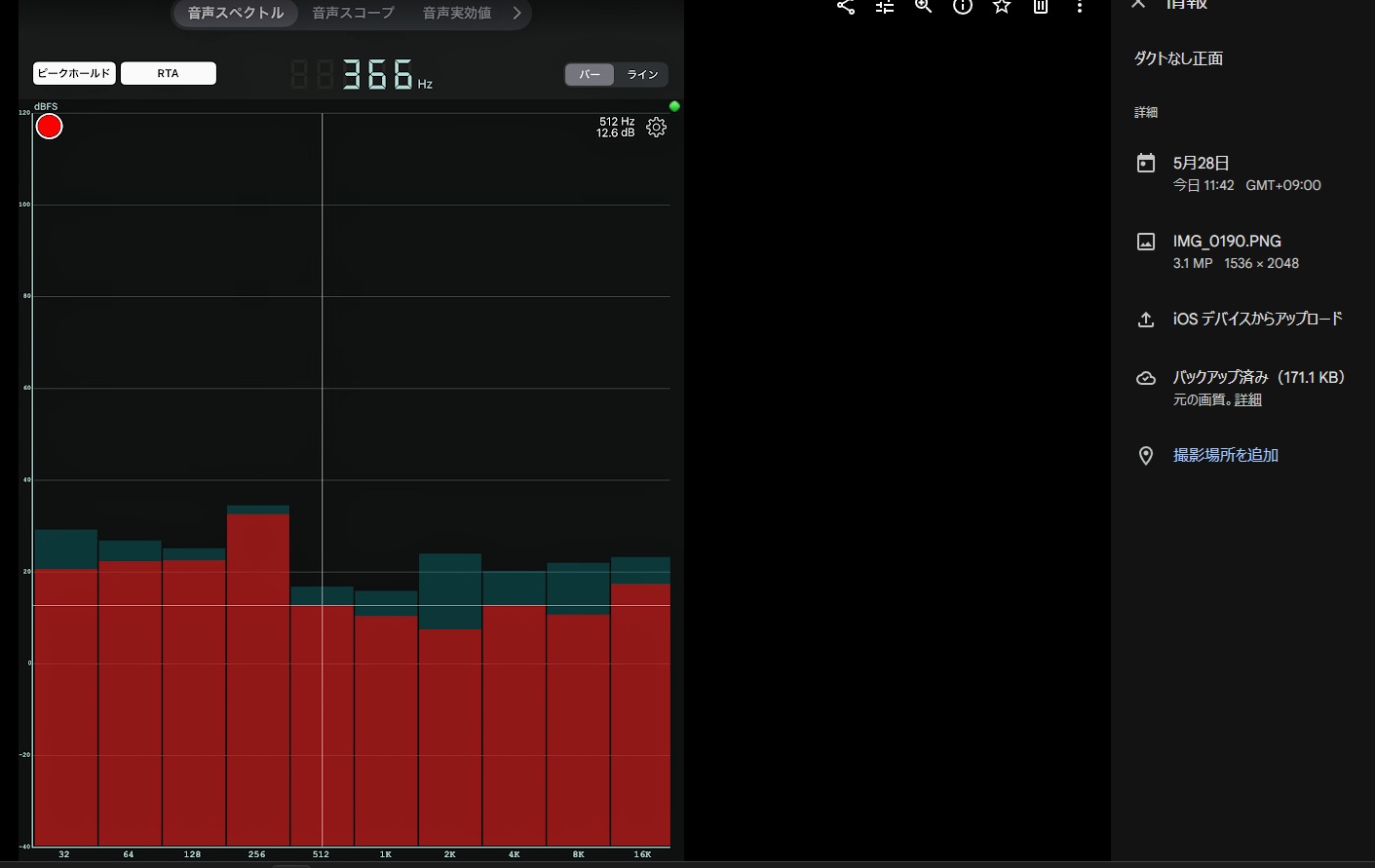

↑ ダクト長60mm正面

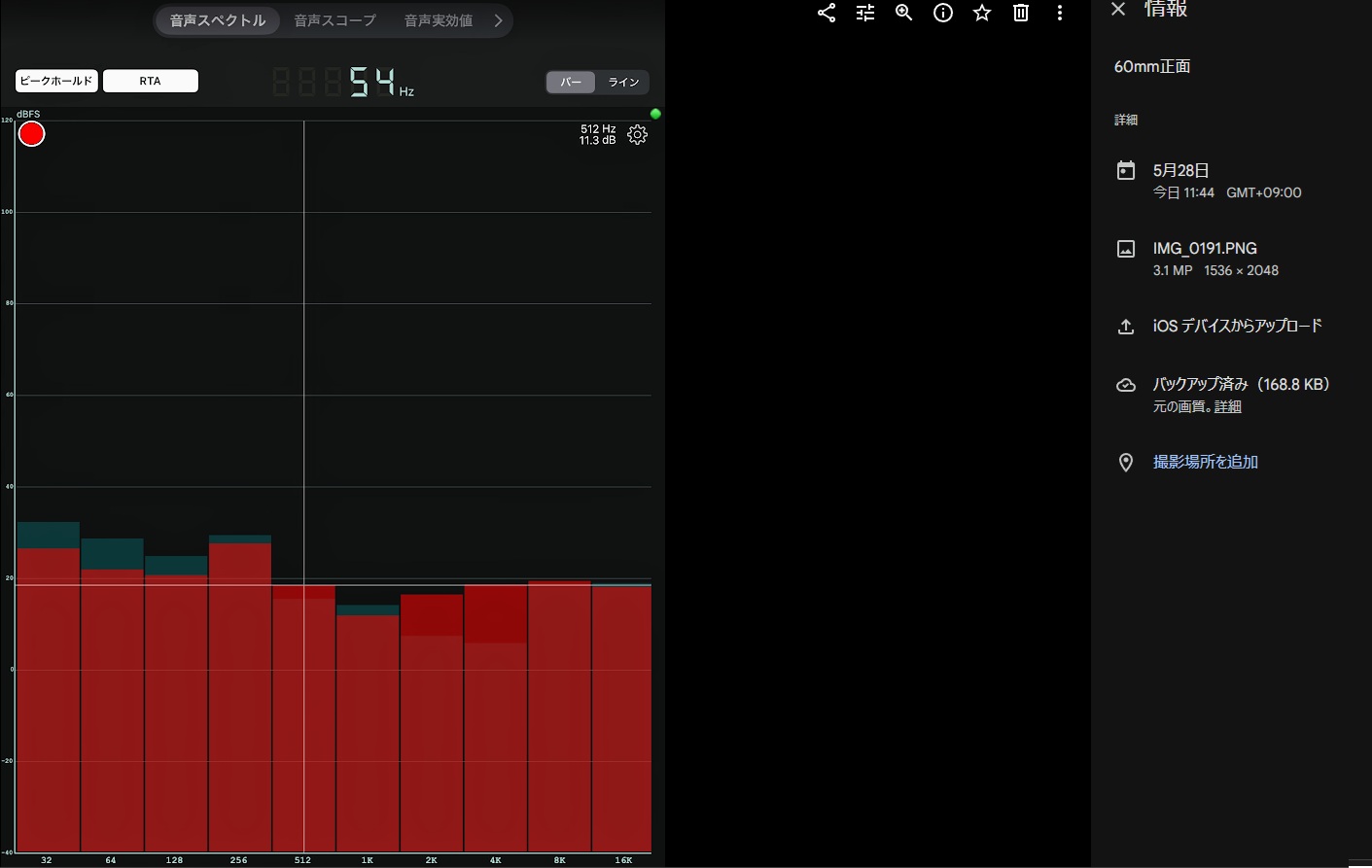

↑ ダクト長170mm正面

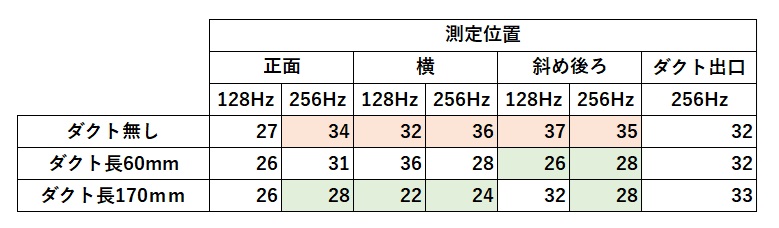

測定結果をまとめるとこうなる。

元のサイレンサー無しに対して有意差(=サイレンサーの効果)がありそうなところを緑に塗ってみた。

ダクト出口付近の音圧はほとんど同じだが、他の位置での測定結果ではダクト長=170mmが良さそうだ。

このサイレンサーが消音効果を持つ原理として考えられるのは:

①気柱共鳴の周波数をずらすこと

②ファンの取り付け面(レコーダー背面)からの音の放射範囲(放射角度)を狭めること

③物理的に排気出口を遠くしてエネルギーを減衰させること

等が考えられるが、単純な箱断面のダクトなので③の効果は少ないだろう。①ならば恰好良いが、②が一番効いているのかもしれない。

いずれにしてもダクト長が170mmのサイレンサーが一番効果があったので、それをしっかりとした材質のもので作ることにした。

サイレンサーの効果的には『エリエールサイレンサー』や『ロアンヌサイレンサー』でも良さそうなのだが、所詮ボール紙細工なのでレコーダーやそのファンが熱を持った時に焦げたり燃えたりしないかという不安がある。

朝から近所のホームセンターに出掛けてこれを買ってきた。塩化ビニール自体の耐熱性はエンジニアリングプラスチックの中では低い方なのだが、着火温度は455℃、そして難燃性の物質なのでボール紙よりは数段安心できるというものだ。

これを加工してできたのがこれ。

いささか武骨ではあるがこれでいいではないか。レコーダーの寸法をきちんと測定した上で作ったものなのでピッタリと装着できた・・・ちょっとグロテスクだが。

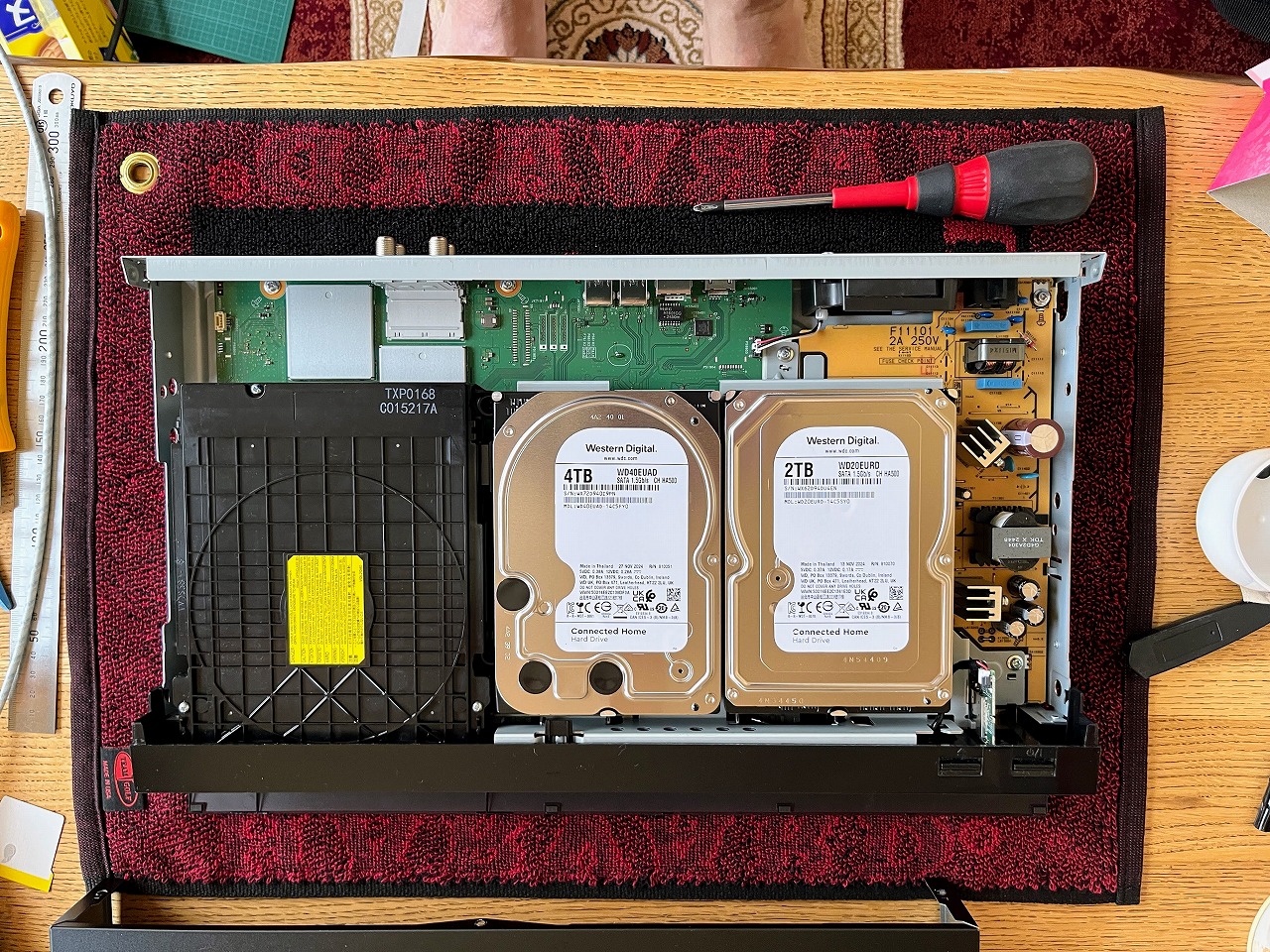

実はこれを着ける前にDMR-2X603の蓋を開けて中身を確認しておいた。DMR-BRX6000に比べると奥行きがかなり小さいのでてっきりHDDは一つだと思っていたが。開けてみると2個のHDDが、何故か2TBと4TB。メーカーはやはりWestern Digitalだった。

蓋を開けたのは中身の確認だけでなく、これをやりたかったのだ。

アンプの筐体などでいつもやってる制振加工だ。できれば鉛シートを貼りたかったが手持ちになかったのでブチルテープを貼ることにした。これで筐体の鳴きはかなり減るはずだ。

すっかり手慣れた作業で組み立ててからオーディオラックの最下段にセットした。TV信号のIN/OUT、HDMIケーブル、LANケーブルと電源ケーブルを挿したらお終い。サイレンサーがちょっと顔を出しているのが可愛いではないか。

DMR-2X603は何事もなかったかのように起動、淡々とチャンネル録画を開始したようだ。

静かだ!・・・と言いたいところだが満点の出来とは言えない。今後のチューニングの余地はある。

とはいえ、これにてDMR-BRX6000の修理から始まった一連の修理・改造はめでたく完結ということにしよう。